![]() |

| Bild geliehen bei deutschlandfunk.de |

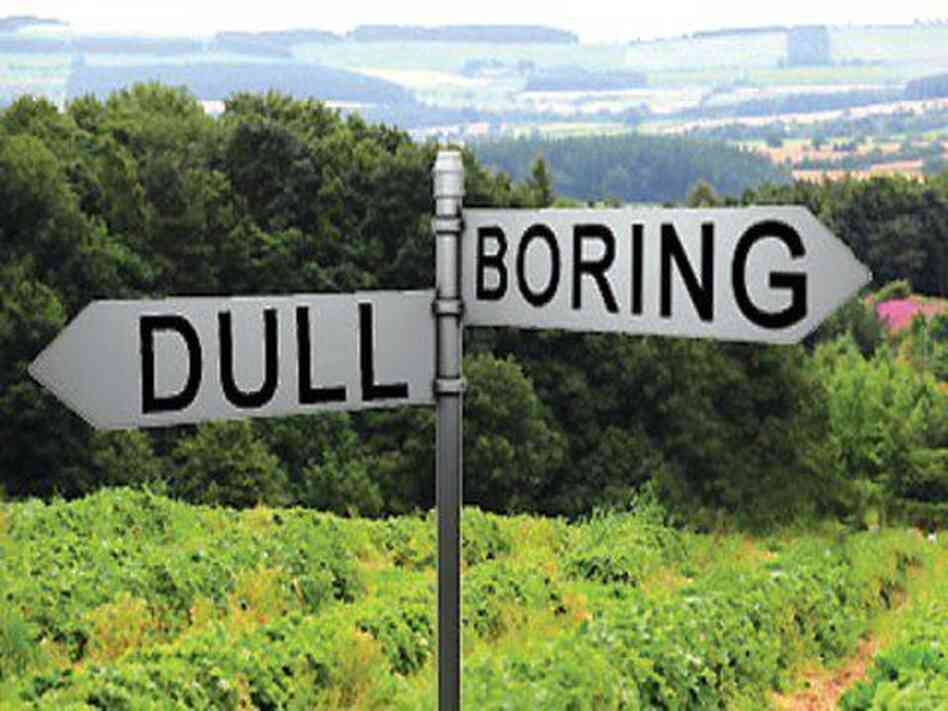

An seinem 18. Geburtstag erklärt der Sohn seinem Vater vollmundig:

„Papa, ich bin jetzt achtzehn, ich bin volljährig, jetzt lass‘ ich die Sau raus, geh in alle Bars und Kneipen und mache, was ich will!“

Der Vater lächelt geduldig und sagt: „Tu, was Du nicht lassen kannst.“

„Ach so“, fügt der Sohn hinzu, „ich bin gerade ein bisschen pleite – kannst Du mir was leihen?“

Der Vater lächelt wissend und fährt fort: „Und lass, was Du nicht tun kannst…“

Liebe Gemeinde, ihr ahnt, worum es geht. Eine Geschichte von einem Vater und seinen zwei Söhnen, eine Geschichte zwischen dem heimischen Viehstall und der großen weiten Welt, eine Geschichte von Verschwendung und dem Ende aller Aufrechnerei, von Aufbruch, Höhenflügen und Tiefpunkten, von Reue und Heimkehr, zwischen Alltag und Fest. Eine Geschichte, die gut genug ist, sich selbständig zu machen, Flügel zu bekommen und immer wieder erzählt zu werden. Die aber zum ersten Mal in einer bestimmten Situation erzählt wird.

Da ist Jesus, unterwegs irgendwo zwischen Janin, Nablus und Ramallah, einer kargen, hügeligen Landschaft, dem heutigen Westjordanland. Damals wie heute ein Gebiet, das von Juden gemieden wird, ungastlich und fremd. Und Jesus tut, was er auch sonst tut: Er spricht zu den Menschen, teilt Essen und Trinken mit ihnen, und an seine Fersen heften sich Leute, deren Applaus verdächtig macht und deren Gesellschaft ehrenrührig ist.

Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.

![]() |

| (c) USRFoto / pixelio.de |

Liebe Gemeinde, irgendwann im Leben wird das Alte zu eng, das Kinderzimmer zu klein, die aufgetragenen Kleider sind endgültig verschlissen und aus der großen weiten Welt lockt der Geruch der Freiheit:

Nach Salz und Seetang und Motorenöl,

nach Sonne auf der Haut,

nach Lagerfeuer und nach Leder

und Zimt und Koriander,

Sandelholz und Minze,

nach neuen Autositzen und Diesel,

Zigarrenrauch, Doppelapfel und Malz,

nach Schweiß und billigem Parfüm,

Kerzenwachs, Latex und heißer Haut,

Schießpulver und verbranntem Gummi.

Und der jüngere Sohn sammelte alles zusammen und zog in ein fernes Land…Und der Vater lässt ihn gehen, und am Anfang dieser Geschichte entfaltet Jesus, wie nebenbei, seine Vorstellungen von Familie, und die hat immer etwas mit Freiheit zu tun, mit Selbständigkeit und Abnabelung seitens der Kinder und mit elterlicher Liebe, die groß genug ist, um im richtigen Moment loszulassen. Also wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, wir hören es in jedem Traugottesdienst, und die Geschichte nimmt ihren Lauf, eine Geschichte, die gut genug ist, Flügel zu bekommen und immer wieder erzählt zu werden. Und mir fallen Menschen ein, denen ich diese Geschichte erzählen möchte, zum Beispiel dem Vater einer Jugendlichen aus X. Gut gehende Anwaltskanzlei, spezialisiert auf Wirtschaftsrecht, also den Bereich, wo das Geld zuhause ist, und der geht natürlich davon aus, dass seine Tochter, die nächstes Jahr ihr Abitur macht, Jura studiert und dann einsteigt und später die Kanzlei übernimmt. Nur: Die weiß gar nicht, ob sie überhaupt studieren will, schwankt noch zwischen Sozialpädagogik und einer Ausbildung zur Erzieherin und traut sich nicht, das zuhause zu erzählen. Ihr Vater stellt sie bei gesellschaftlichen Anlässen gerne vor mit den Worten: „Ach, da kommt meine zukünftige Juniorpartnerin!“

Aber die Geschichte geht weiter, und steuert schon auf ihren Tiefpunkt zu:

Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben.

Liebe Gemeinde, vielleicht regt sich an dieser Stelle ein bisschen Schadenfreude, vielleicht liegt es nahe, an dieser Stelle den Finger zu heben und zu sagen: „Siehste!“, und einen klugen Ratschlag hinterherzuschieben: Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not. Aber Jesus tut das nicht, und ein paar kleine Zwischenbemerkungen verhindern, dass wir seine Geschichte im Dienste unseres bürgerlichen Sicherheitsdenkens ausschlachten und aus der Geschichte vom Vater und seinen Söhnen umdichten zu der Fabel von der Ameise und der Grille, und mit der Ameise sagen: „Hast du im Sommer singen und pfeifen können, dann kannst du jetzt im Winter tanzen und hungern, denn Faulenzen bringt kein Brot ins Haus.“ Der Sohn bringt sein Geld irgendwie durch, und vielleicht muss man sich erst einmal klar machen, dass wir hier von keinen Reichtümern reden. Der Vater kann zwar Knechte und Tagelöhner beschäftigen, hat aber nur ein Mastkalb, wir bewegen uns also in kleineren Kreisen als einem mittelständischen Betrieb, und außerdem fällt das Erbteil des jüngeren Sohnes nach israelitischem Recht deutlich kleiner aus als das des älteren Bruders, denn die Aufteilungsrate betrug bei zwei erbberechtigten Söhnen zwei Drittel für den Älteren, ein Drittel für den Jüngeren.

Der Jüngere bringt sein Erbteil irgendwie durch, und es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, wie genau, denn: Als das Geld schon weg war, kam eine große Hungersnot über dieses Land. Und wenn in der Antike eine Hungersnot über das Land kommt, dann hungern alle, die ganz, ganz wenigen Superreichen vielleicht ausgenommen. Und ich glaube nicht, dass Jesus solche Randbemerkungen einfach so fallen lässt, und gerade das macht sie zu einer so guten Geschichte, die Flügel bekommen und immer wieder erzählt werden kann. Und mir fallen Menschen ein, denen ich diese Geschichte erzählen möchte. Zum Beispiel denen, denen es gut geht, die sich selbst versorgen können und felsenfest davon überzeugt sind: Jeder ist seines Glückes Schmied. Denn das stimmt immer nur unter sehr bestimmten Umständen und in sehr sicheren Verhältnissen.

Und der Duft in der Luft hat sich gewandelt,

das Land in der Fremde riecht plötzlich nach Staub und Schweiß,

nach fauligen Abfällen und dem ganz besonderen Aroma,

scharf und beißend, wie ihn nur Hungernde verströmen,

nach ausgedörrter Erde,

und dem Stallmist der Schweine,

der einem jüdischen Sohn wie nichts anderes in der Nase brennt.

![]() |

| (c) angieconscious / Pixelio.de |

Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!

Manchmal endet der Flug in die Freiheit auf dem harten, schmutzigen Boden der Tatsachen. Manchmal gehen Geschäftsideen nicht auf, zerplatzen Träume, Chancen werden verpasst, oder das Leben kommt dazwischen. Und übrig bleibt die Scham, die am Körper klebt wie die ungewaschene Kleidung, wie Straßenstaub und Schweinedreck, die den Blick in den Spiegel unerträglich macht.

Und vielleicht ist das der größte Kampf, der in dieser Geschichte ausgefochten wird, der Kampf gegen den eigenen Stolz, das schwere Eingeständnis, dass der eigene Lebensentwurf gescheitert und alle Pläne zunichte gemacht sind. Und gerade wegen diesem Kampf ist diese Geschichte eine gute, die Flügel bekommen und Flügel wachsen lassen und immer wieder erzählt werden kann. Und ich möchte sie all denen erzählen, die mit schwitzenden Händen und hängenden Schultern und klopfendem Herzen vor einer Tür stehen, der Finger Zentimeter über dem Klingelknopf neben dem Schild mit dem so vertrauten und so gefürchteten Namen. All denen, die nicht wissen, ob sie heute zum Abendmahl gehen dürfen, weil sie lange nicht in der Kirche waren oder nicht wissen, ob sie gut genug sind.

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.

Liebe Gemeinde, ein bisschen Essig bleibt im Wein, ein saurer, bitterer Geruch schleicht sich ein in Gestalt des älteren Sohnes, der damals den größten Teil des Erbteils abbekommen und wahrscheinlich vermehrt hat. Er begrüßt seinen Bruder nicht, spricht nicht mit ihm, klagt nur über ihn, stellt Mutmaßungen an über das, was gewesen ist, und fühlt sich zurückgesetzt, bedroht, untervorteilt. Und auch dieser letzte Schauplatz macht die Geschichte für mich zu einer guten Geschichte, weil sie glaubwürdig ist, und ich möchte sie weiterzählen. Zum Beispiel denen, die mit sicherer Rente und einem Dach über dem Kopf in Internetforen oder an Stammtischen darüber klagen, dass Flüchtlinge ein Handy besitzen und saubere Kleidung.

Aber sie behalten nicht das letzte Wort.

Zurück bleiben Vater und Sohn.

Am Ende: Ein offener Arm, ein großes Fest.

„Papa“, sagte der Sohn, „ich bin erwachsen, ich kann machen, was ich will!“

„Tu, was Du nicht lassen kannst“, sagt der Vater wissend.

„Aber Papa, ich hab kein Geld! Kannst Du mir was leihen?“

„Lass, was Du nicht tun kannst“, sagt der Vater, „und wenn Du merkst, dass Du nicht mehr kannst, dann komm zurück mir, in meine offenen Arme, in meine verschwenderische Liebe.“

Und der Heimgekehrte lässt sich fallen in die offenen Arme,

spürt ein anderes Herz gegen seine Brust schlagen,

bohrt die Nase in die Kleidung

und riecht den Duft von Zuhause.

Nach Pfeifenrauch und Apfelkuchen,

nach Hefe und Wick Vaporup,

nach Niveacreme und ofenwarmen Graubrot,

nach Schweiß und Zimt und Zucker,

nach Bratkartoffeln und Waschmittel,

Heizöl und Maiglöckchen,

Wein und Grill und Braten,

nach Verlorenem und Wiedergefundenem

und einem großen Fest.

Willkommen zuhause.

Und der Friede Gottes…

![]() |

| (c) Wilhelmine Wulff / pixelio.de |